コンピュータがどのように動いているのか知りたい

いろいろな本を読んでいますが、全然理解できません。

どうしたものか。

- 半導体

- ダイオード

- トランジスタ

- ブール代数

- 論理回路

- 組み合わせ回路

- 順序回路

コンピュータの歴史

歴史を追っていくと、分かりやすいかもと思い、上の本を購入。分かったような、分からないような、、、でも、コンピュータというものにイメージが湧きましたし、コンピュータ開発に関わった有名人のことを知ることができました。

半導体とは?

ダイオード

トランジスタ

- トランジスタの役割とは? 2023

- 3分でわかる トランジスタの原理と電子回路における役割 2024

- トランジスタとは?トランジスタの仕組みをわかりやすく解説 2023

- 電気炉とパワー半導体 その2 トランジスタ 2023

- 第10回 MOSトランジスタの構造と基本動作アナログICの基礎の基礎 2009

MOSトランジスタ

コンデンサー

電気をためる装置

電源のON, OFF時に、ゆるやかにON, OFFが作動するためにコンデンサーが使用される。→ 2度押しを予防。

- コンデンサを使ってみよう! 2023

論理回路

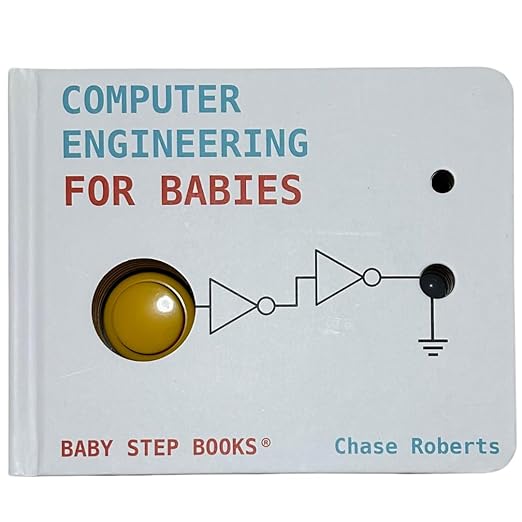

これ、欲しいです!

- NOT

- OR

- AND

- XOR

回路が学べるらしいです。

買っちゃいました!5歳の子どもがカチャカチャ遊んでくれています。色が変わるのが面白いようです。

翌日、いきなり壊れました!むむっ。

ちなみに、NAND回路の組み合わせで、全ての論理回路を作ることができるとのこと。

NAND回路

入力A, B、出力Xがあるとき(A B Xは0 or1)、

A=1, B=1のときのみ、X=1

上記以外は、X=0となるような回路をNAND回路(Not AND)という。

- NANDゲート Wikipedia

- NAND回路の中身 2020 → トランジスタでNAND回路を作る方法の概略

- NAND回路の原理 2020

- うさぎでもわかる計算機システム Part05 論理回路の基本編 [基本情報対応] 2019

- プログラミングに役立つ 「ド・モルガンの法則」 2007

Dフリップフロップ(DFF)

- 順序論理回路(フリップフロップ) :この真理値表が一番わかりやすいかも

- Dフリップフロップの真理値表や回路図について分かりやすく解説しました! 2024 :このDFFの初期図と動画を何回も見て、やっとDFFの仕組みについて納得することができました。初期状態の最後の方のNANDの入出力の片方ががなぜ0や1になるのか、最初は理解できませんでしたが、仮定として、「Q=1のとき」とあるので、出力か「1」なので、同じところから分岐しているNANDへの入力も1になるのだと気づくのに時間がかかりました。これを見た後に、最後の、『「DDの値が”遅れて“QQに伝わる」という性質から、D(Delay)フリップフロップと呼ばれているのです』という文章を読んで、なるほどとうなってしまいました。

- うさぎでもわかる論理回路 Dフリップフロップを用いた順序回路の設計 2024

- 順序回路、フリップフロップ :シーソーの絵の例えが、分かったような、分からないような、、、

メモリ

マインクラフトで電子回路

CPU

CPUの創りかたは、内容を全部理解するのはすごく難しそうですが、ほんわかした雰囲気で解説してくれているのと、重要な部分をイラストで非常に分かりやすく解説してくれているので、わからないところは飛ばして読んでいくと、CPUの作り方の雰囲気を感じることができます。読み込んで、「CPUの創りかた」の4bitCPUをブレッドボードで作りました も参考にしながらやれば、時間さえあれば、自分でとCPU作れちゃうかもと思いました。

コンピュータシステムの理論と実装第2版: モダンなコンピュータの作り方

ちょうど最近、出版されたようです。難しそう。NAND 回路が最初らしいです。オライリーで購入し、epub形式のファイルをダウンロードして、AndroidのGoogle Booksアプリで読み始めました。

以下の動画もNAND回路が最初でした。以下の動画、難しくて半分も理解できませんでしたが、すごいです。

CPUの将来

リンク

- コンピュータの仕組み 最終更新日 2023年04月08日

- プロなら知っておこう。パソコンの仕組み

- https://dev.classmethod.jp/articles/nand2tetris-2nd-review/

- 【最新技術に振り回されない】 低レイヤーに強くなるための鉄板コンテンツ集 2024

- :

参考文献

- ゼロから学ぶディジタル論理回路 2003:この本を読んで、さらに、インターネットで検索しまくって、初めて、NAND回路というものが理解できた気になりました。

- CPUの創りかた 2020(2003年発売) : 2003年に発売された、「TD4(とりあえず動作するだけの 4bitCPU)」というCPUを実際に作って動かすまでの手順を軸に、CPUについて、非常にわかりやすい説明がされている一冊。たまたま、今回、コンピュータの原理を勉強しようと思って読みはじめた最初の頃にこの本に出合いましたが、この本、2003年発売なのに、2024年現在、まだ、かなり読まれているらしく、おそらく、伝説の本なのではないかと思います。書いてあることの90%が理解できなくても、この本を流し読みすれば、コンピュータがどのような原理で動いているのか、なんとなく理解できた気になれます!超お勧めです!YouTubeでも、TD4でググると、

- 揚げて炙ってわかるコンピュータのしくみ 2020:読みやすいです。後半では、CPUを揚げて、中身を取り出して観察します。

- 作ろう!CPU: 基礎から理解するコンピューターのしくみ Compass Booksシリーズ 2020:「CPUの創りかた 」の「TD4(とりあえず動作するだけの 4bitCPU)」というCPUの、背景も含めてきっちり理解しようとする本です。やや難しいので、「CPUの創りかた 」を読んだ後に読むのがよいです。

- 動かしてわかる CPUの作り方10講 2019:C言語を知っている大学の工学部生用の講義らしく、なんかすごく難しくてよくわかりませんでした。第10講の「パイプライン処理により高速化する」のところが、他の本にあまり記載のない内容らしいです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません